せっかくのキャンプでご飯を炊いたら「失敗しちゃったー」なんてことはないですか?

この記事では、ガスバーナーだけでなく、薪で炊いたり、炭火で炊いたり、竹筒で炊いたり、色々な炊き方にもチャレンジできる様に、お米の水の量の基本から、微妙な火加減。、種類の薪の用意や「くべ方」などちょっとしたコツを書いてみました。

アウトドアも調理師も30年以上の経験から得た、ご飯の基本の炊き方から竹筒で炊く方法、薪の作り方まで幅広く丁寧に紹介します。

必要な道具

鍋

ご飯を炊く鍋には様々なものが有りますが、初めて買うなら汎用性の高い鍋

準備するのが良いです。

私が愛用しているのは 40年以上前のレトロなファミリーキャンプセットに入っていた2種類の普通の鍋です。

取手が折り畳み式で長いので、直火でもバーナーでも、時には薪の上に直接乗せたりたり、何でも使えます。

しかし普通の鍋では味気ないので、時にはメスティンを使ったり色々な飯盒も使いますが、キャンプ道具は沼にハマると抜け出せなくなるので要注意です。

バーナー

最初は家庭用のカセットコンロでも良いですが、なれてきたらキャンプ用の物を買うことをおすすめします。

イワタニから出ている「タフ丸」や色々なメーカーから出てるガスのツーバーナーが代表的ですが、2泊や3泊 時には1週間とキャンプにハマった人には缶ゴミが出るガスカートリッジ式より液体燃料(液燃式)のタイプがおすすめです。

液燃式にも色々有りますが、長期間のキャンプでソロから3人位の時はシングルバーナーで、ホワイトガソリンも灯油も使える「オプティマスnova」や「MSRドラゴンフライ」がおすすめ、途中で調子が悪くなってもメンテナンスすればすぐに本調子に戻るので長期のキャンプでも安心です。

灯油は安いからガンガン使えるし、調達が楽で引火性が低いから保存も安心。でも手につくと臭いから注意

ファミリーや大人数の場合はコールマンのホワイトガゾリンのツーバーナーがおすすめです。

今となってはレトロで点火方法が面倒だったり風防が邪魔だったりしますが、外して使えば皆んなで火を囲んでかこんで2種類の料理(鍋とたこ焼きとか)も同時に楽しめるのでおすすめです。

コールマンのツーバーナーは堅牢なので信頼できる相棒になります。

その他

手袋・・鍋を掴むだけなら軍手で充分ですが、薪割りをするようになったら革のグローブやケブラーなど耐熱で切れない素材の消防手袋がオススメです。

しゃもじ・・木製の物がおすすめです。キャンプでは火が直ぐそばにあるのでシリコンやプラ製のものはおすすめしません。

私は百均のスプーン状のターナーの取手を切って使ってます

ご飯の炊きの基本

ご飯炊きの基本は水加減と火加減です。これさえ覚えれば直火でも簡単にご飯が炊けるので、万が一の災害時の為にも覚えておいて損は無いです。

米研ぎ

米の量は人数次第ですが、キャンプ用の鍋はコンパクトなのものが多いので炊けるのは4合くらいまでと思ってください。

飯盒は4合炊きが基本で、内蓋すり切り1杯の米が2合になります。

1人前を炊くときはメスティンや小型のコッヘルを使いましょう。

無洗米が有るのでそちらを使って炊いたほうが簡単ですが、普通のお米の場合は研いでから使いましょう。

無洗米は含水量が少ないので水はやや多めにすると美味しく炊けますよ。

多めのご飯を炊くには、大きな鍋が必要だし火力やコンロの大きさも大きく無いとたけません。

たくさん炊きたいときは焚き火や炭火で炊きましょう。

【お米を研ぐ】と言っても、精米技術が進歩しているので家庭科の教科書のように手のひらで押し付けるように研ぐ必要は有りません。

- 必要なお米に全体が湿る程度の水を入れてグルグルと20回ほど指を軽く開いてかき回しましょう。

- 一気に水を入れて最初の濁り水を急いで流しましょう。

- 再びグルグルと30回ほどかき回したら水を入れて流します。

この時点でほとんんど研げているので、気になる方はこれ以上研がずに1〜3回ほど水替えしましょう。

水の量

水の量ですが、大きな鍋なら手首を曲げて手のひらが浸かるまでと説明するのですが、キャンプ用のものは小さくて手のひらが入らないのでそんな時は

- 鍋で好みの量の米を研いだら水をヒタヒタまで加え人差し指を米に刺して鍋底から米の表面までの深さを測ります。

- 指先を米の表面に当て、米の深さと同じ所まで水を加えましょう。

- 分量の水を入れたら吸水させましょう。夏で30分、冬は1時間以上が目安です。

「これが水の量の基本です。柔らかめや硬めが好きな人は水の量を1割とか2割とか変えますが、慣れない間は基本の分量で繰り返して慣れましょう。」

火加減

【ガスバーナー編】

ガスバーナーでご飯を炊くのが最初の一歩です。ここで基本をしっかり覚えましょう。

飯盒(飯盒は中蓋をつけて使います)やメスキットを使う時は石を蓋の上に置いて持ち上がらないように注意してください

- 鍋は強火(鍋肌に火が回らないくらい)で火にかけます。

- 沸騰してきたら中火の弱火にします。

- 湯気の出が少なくなって来たら耳をすませて鍋の音を聞いてください。プチプチという音がしたら5〜10秒ほど強火にして最後の水分を飛ばして火から降ろします。

- 飯盒の場合は火から下ろしたららひっくり返しましょう。

- 火から下ろしたら10分ほど蒸らして出来上がり。秋冬は冷めやすいのでタオルなどを巻いて保温しながら蒸らしましょう。

鍋の音は、水が多い時はボコボコ、やがてブチュブチュになり、次にプチプチという音に変わって行きます。

【中火の弱火】って分かりにくい表現ですが、蓋から出る湯気は火が強いと真っ直ぐに立ち上がり、弱いと蓋から出た途端にクルクルと渦を巻きます。最高の火加減は渦になる直前の火加減なのでご飯を炊くたびにガン見して練習しましょう。

キャンプ用のストーブで微妙な火加減の調節は難しいのですが、ノブを回すのはある程度のところまでで最後の調整は指でトントンとこづいて調整すると微妙な火加減が使えるようになります。

ノブが折りたたみの時は指で挟んで反対の手の指でこづいてあげましょう。

キャンプで使うガスバーナーは火力が中心に集まっているのでご飯を炊くのに向いてません。なので熱伝導のいいアルミ製の鍋などげ使い易いです。

チタンの鍋は熱伝導が悪いので炎の形に焦げるのでバーナーパッドなどを使いましょう。無いときは魚焼き網で火から離しても代用できます。

【失敗しちゃった】

なれないうちはご飯炊きに失敗するのはよく有る事です。

なぜ失敗したか? を知って次からは美味しいご飯になります様に。

失敗その1 『芯』が残ってしまった。

芯は硬いご飯と違って、真ん中が炊けていないお米の状態です。

コレは鍋の中でお湯の対流が起こらず、ご飯が『踊らねい』時に起こります。

火が弱すぎたり、途中で火が消えてしまったり、鍋に対してご飯が多すぎる時に起こります。次からは「少し火を強くする」「風などで炎が消えないように気をつける」「適量のお米を入れる」ことで解決します。

また、芯が残ってしまったご飯を美味しく食べるには、蒸し器でもういちど蒸しあげるか炒飯やパエリアにすると芯も消えて食べれる様になります。

再加熱して中までしっかり火を通す事が重要なので炒飯の場合はサッと炒めるのではなくしっかりと炒めて下さい。

また調味料に酒などで水分を少しだけ足してあげたり、玉ねぎを生のまま入れて水分を吸わせても美味しくなります。

またパエリアにするときは水分は少なめで「炊くと言うより炒め煮」 にすると美味しくなります。

失敗その2 『バキバキに硬いご飯』になってしまった。

水の分量を間違えて間違ってしまったのはしかたないですが、火加減が強すぎて早く水が無くなってしまった時にも起こります。

火加減の基本は「湯気が渦になる直前の火加減」これを目指して頑張って下さい。

バキバキご飯を美味しくするには、「雑炊にする」のが簡単ですが、ドリアやパエリアにしたり、トマトのスライスとチーズを乗せてダッジオーブンで焼いたり、ライスコロッケにしても美味しく食べられます。

要は水分を加えてあげるだけすね。

【焚き火編】

焚き火でご飯を炊くには、焚き火台やトライポット、ハンガーなど、火から適度な高さを保つための道具が必要です。

慣れて来たら薪の上に直に乗せて鍋や薪を動かしながら火力を調節して炊けるようになりますよ

- 薪は杉など針葉樹の中薪と細薪の2種類を用意します。

- 組み方は最初の着火用のフェザーステックや乾いた杉の葉や松の葉を多めのせ細枝を乗せ、向こう側に太めの薪を一本置きます。

- 着火用の木に火がついた太薪を枕にして細薪→中薪の順に乗せ全体に火が付いたら鍋を乗せましょう。

- 火の高さは鍋底が確実に火に当たっている状態にします。沸騰してきたら火のついた薪を長めのトングなどを使いバラして火を弱めます。弱すぎたら寄せて火加減を調節します。

- 薪は1本では燃えないので必ず数本は用意して下さい(炊き方はガスバーナー編を参考)

「薪は、太薪(広葉樹がベスト)中薪、細薪(針葉樹がベスト)の3種類を用意すると失敗が少ないです。

太薪は安定的な火を得るために2本並行にくべ、向かい合った所だけ火がついている状態がベストです。これは焚き火の基本形の一つで、広葉樹はゆっくりと燃えるので長時間の焚き火に向いています。

直径10センチほどの丸太が2本あれば上手にくべて2時間以上楽しめます。針葉樹は一気に高火力で燃えるので両方用意出来たら楽しく色々な料理ができます。

調節が上手くできないうちは細薪を多めに用意して弱すぎたら細薪をくべるといいです。

数日のキャンプでは薪が朝露などで湿るので、焚き火台の下において乾かしましょう。

「注意!! 風の強い日は火が逃げてしまい薪料理は難しく危険なのでやめましょう。これは炭火でも火の粉が飛ぶので同様です。」

【炭火編】

炭は格安のものもありますが粗悪品ですぐに燃え尽きてしまう物も有るので、国産のナラ炭やオガ炭などが着火しやすくソコソコ火持もいい物が使いやすいいです。備長炭は長時間安定的に燃えるので使いやすいですが着火に時間がかかるので根性据えてやる時に使うと良いです。

- 炭でご飯を炊くときはBBQグリルや焚き火台を使います。

- 先ずは米を研いでから炭の準備をしましょう。

- 炭は焚き火台の中央に山に盛りガンガンにおこしてから鍋を載せます。

- 沸騰したら炭をバラして火を弱めます。(炊き方はガスバーナー編を参考にして下さい。)

新しい炭をたす時は、ガンガンにおきてる炭にいきなり乗せると爆ぜます。新しい炭は周りに置いて温めてから使いましょう。

【竹でご飯を炊いてみよう】

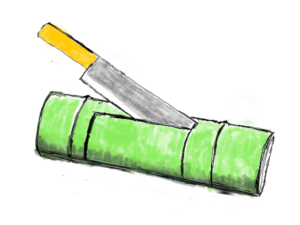

注:竹筒でご飯を炊くときはノコギリとナイフか鉈は必須です。

GW前後はキャンプ場の周りの竹林で「タケノコ掘り」の看板を良く見ます。立ち寄ってタケノコほりを体験させてもらうと、管理室の周りなどで間引いた竹を見かけます、そんな時は管理の人にお願いして青い竹の太い所を1mほどもらって竹筒でご飯を炊いてみましょう。

竹筒でご飯を炊くには立てて炊く方法と横向きに炊く方法があります。

ーー竹を立てて炊く方法ーー

- 竹の下側の節を残して上の節のすぐ下で輪切りにします。

- 別の器で研いだ米を竹筒に入れ分量の水を加えアルミホイルで蓋をして火に立ててくべて炊きます。

- アルミホイルは乗せるだけだと外れてしまうので、アルミホイルで針金状の紐を作りそれで口付近をくくると外れにくくなります。

炊き方はガスバーナー編の通りですが、青竹を火にくべると竹の断面から多くの水分とともに蒸気が出るのでご飯の湯気と間違えないでください。

竹の場合は音が聞こえにくいので心配な時は沸騰してから8〜9分で蓋を外して水の残り具合を確かめてみても大丈夫です。

通常の炊飯の場合、水の量と火加減が適正だと8〜9分で炊き上がります。

青竹は水分を多く含むので1割ほど水の量を減らしても良いですね。

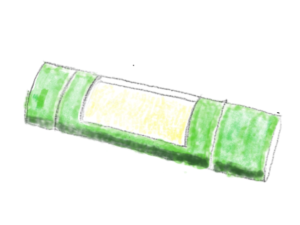

ーー竹筒を横にして炊く場合ーー

竹を横にして炊く場合少し細工が必要です。

- 節を二つ残して切ってから転がして座りのいい場所を探してください。

- 節と節の間に節と並行に上から1/4から1/3まで切り込みを入れます。

- 切り込みを入れた端に鉈やナイフをハンマーや太い薪などで叩き込んで竹の縦方向に割れ目を入れます。

- 反対側の切り込みにも同じように割れ目を入れ、パカっと外れたら器の完成です。

- 研いだ米と分量の水を入れますが、分量が多すぎると溢れるので注意が必要です。割れ目までの半分くらいの量までと思ってください。

- 外した方を戻し蓋にしてご飯を炊いていきましょう。

竹は油を多く含みますが、青竹のうちは水分も多く含むので火にくべても燃える心配はありませんが、乾燥した竹は非常によく燃えるので加工後に水に1時間ほど浸してから使うといいです。

それと切り離してない節を残すと爆発するので必ず節のそばから切り離して使ってください。

行きがけに掘った筍を下処理してタケノコご飯にしたら感動の美味さ間違いなしです。

色々なご飯を炊いてみよう

キャンプに来たら折角なので家では出来ないご飯も炊いてみましょう。

たけのこご飯はこちら

丸鷄でスタッフ・ド・ライスはこちら

鯛めしはこちら

パエリアはこちら

まとめ

直火でご飯を炊くのはそれなりに道具が必要ですが、折角キャンプに来たのだったらぜひお父さんに挑戦してもらいたいです。

頑張ってチャレンジしてください。